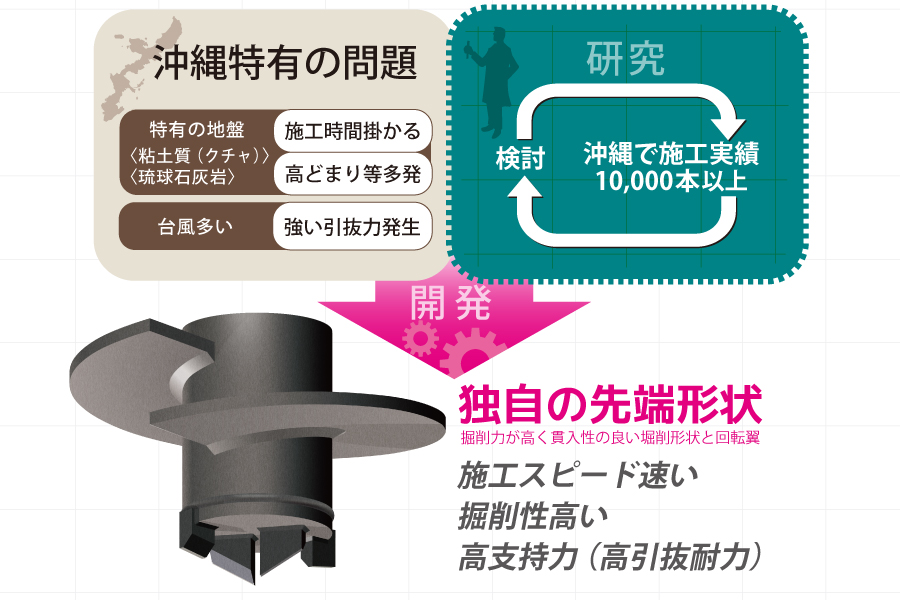

TG-m工法とは

TG-m工法は沖縄の地盤を研究し磨き上げた

小規模住宅用杭状地盤補強工法

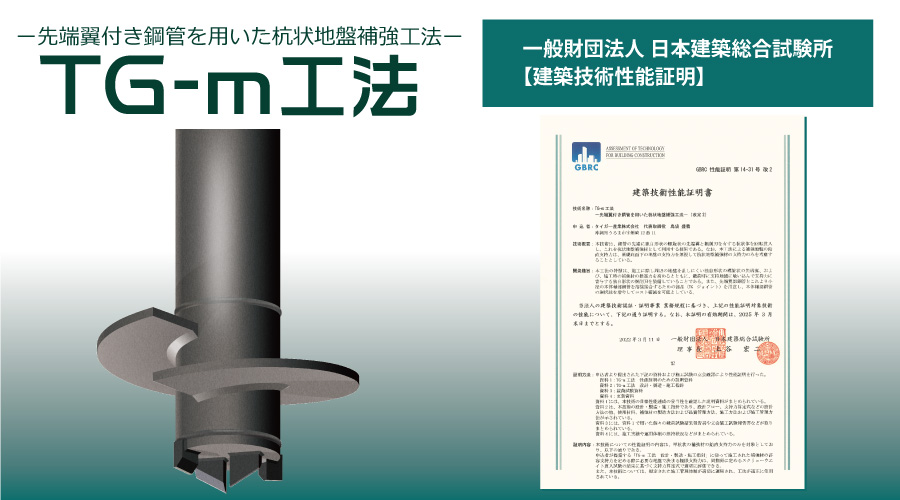

TG-m工法(先端翼付き鋼管を用いた杭状地盤補強工法)

のメリット

施工スピードUP

掘削性の良い先端形状と回転翼の組み合わせによりスムーズな貫入を実現。

高止まりの起こりにくい先端形状のため先行掘削は減少。施工スピードの向上及びコスト縮減が可能です。

高い施工品質・高支持力

高止まり改善で地盤を乱しにくく高い鉛直性を実現。地盤の乱れが少なく高い支持力を発生させます。

狭小地での施工が可能

先端の貫入性が良いため小型の施工機械で施工可能です(バックホー、建柱車等で施工可能な場合もあります)。材料の搬入も小型トラックで可能。作業スペースの省スペース化と合わせて狭小地での施工に有利です。

低騒音・低振動

補強材埋設時の振動はほとんどなく騒音は施工機械のエンジン音だけ。

施工時の近隣の生活環境への負担は最小限です。

残土なし

先行掘削がないため残土が出ず残土処理費用の削減が可能です。

土壌環境負荷少ない

セメント系固化剤による地盤改良工法のように六価クロムが地盤や地下水に流出することがなく、発ガン性物質での土壌汚染※がありません。※土壌汚染が認められた場合、地権者に汚染土壌の回復義務があります(土壌汚染対策法)。

逆回転により撤去可能

逆回転で引きぬくことが可能な設計です。※撤去した場合の撤去費用及び撤去した産業廃棄物の処分費用は売主の負担となります(不動産鑑定評価基準法)。建て替えの際、同規模の建物であれば再度使用することも可能です。

専門家(協会)による完全サポート

設計から施工まで専門家によるサポート体制が確立しています。スムーズな施工、確実な施工が可能です。

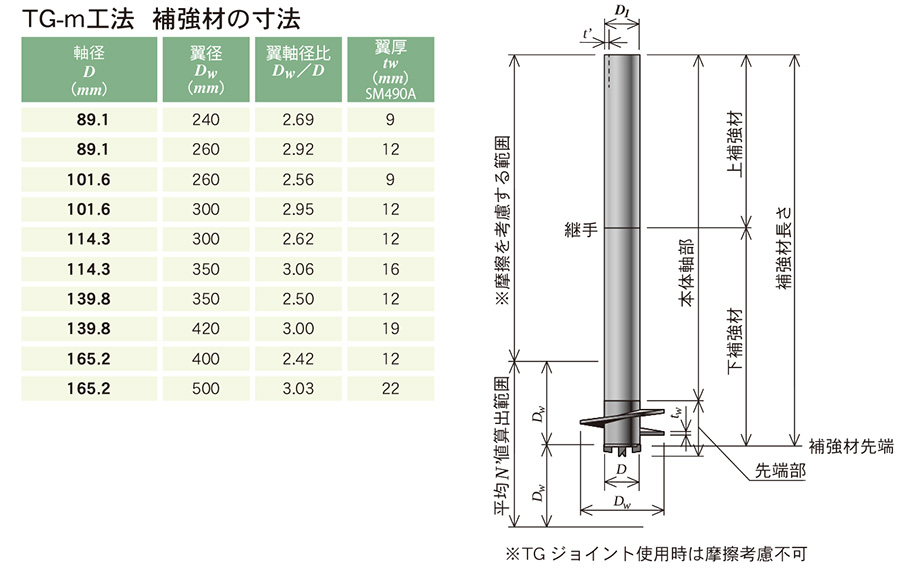

製 品

定番規格ラインナップ

補強材の最大施工深さは、施工地盤面から10m。

ただし、次の条件のときは以下に示す補強材軸部径と補強材の最大施工深さ

・条件1

表層から軟弱層が続きSWS試験(スクリューウェイト貫入試験)で地盤調査が可能な場合

・条件2

既存資料や近隣の標準貫入試験の結果から、SWS試験の結果が適切であると客観的に判断できる場合

補強材軸部径と補強材の最大施工深さ

補強材本体鋼管

補強材本体の径・厚さ・短期ねじり強さ・長期圧縮強さ

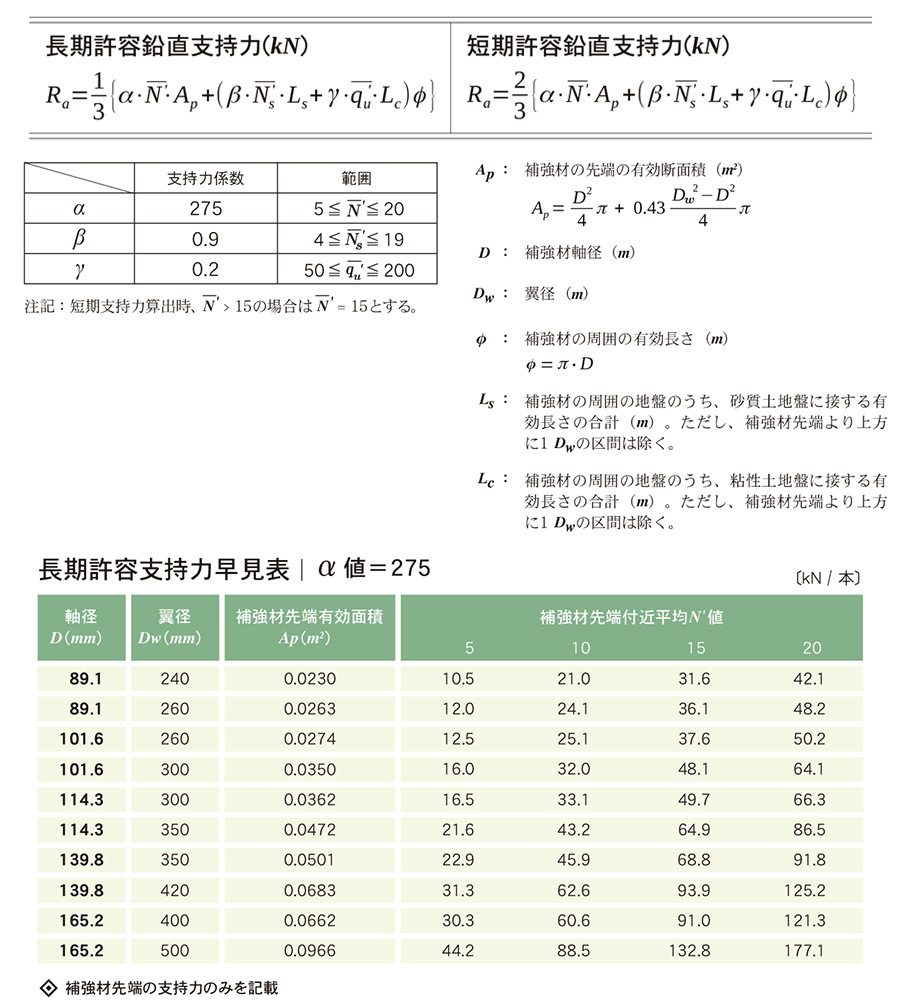

設 計・施 工

SWS試験(スクリューウェイト貫入試験)による

地盤から決まる許容鉛直支持力

<適用構造物>

①地上3階以下、高さ13m以下、延べ面積1500㎡以下(平屋に限り3000㎡以下)の建築物

②高さ3.5m以下の擁壁

③高さ2m以下のボックスカルバート

④土間スラブ

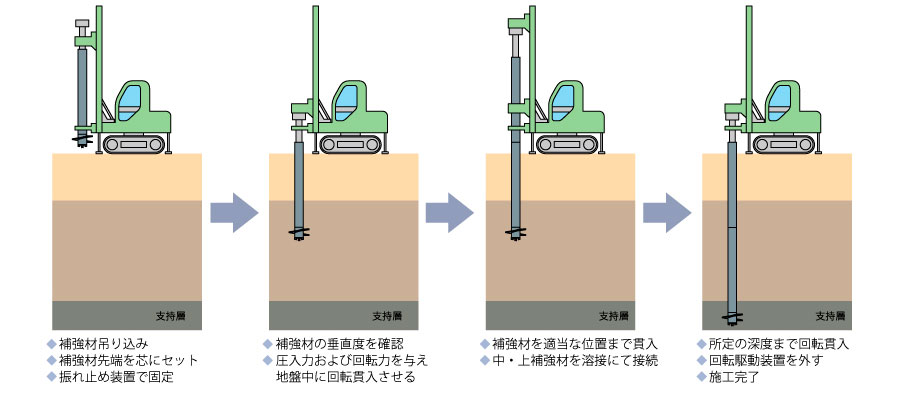

施工

TG-m工法は、施工機に装備されている管理装置により、訓練された施工班が1本1本確認しながら施工します。そのため品質不良の発生がありません。

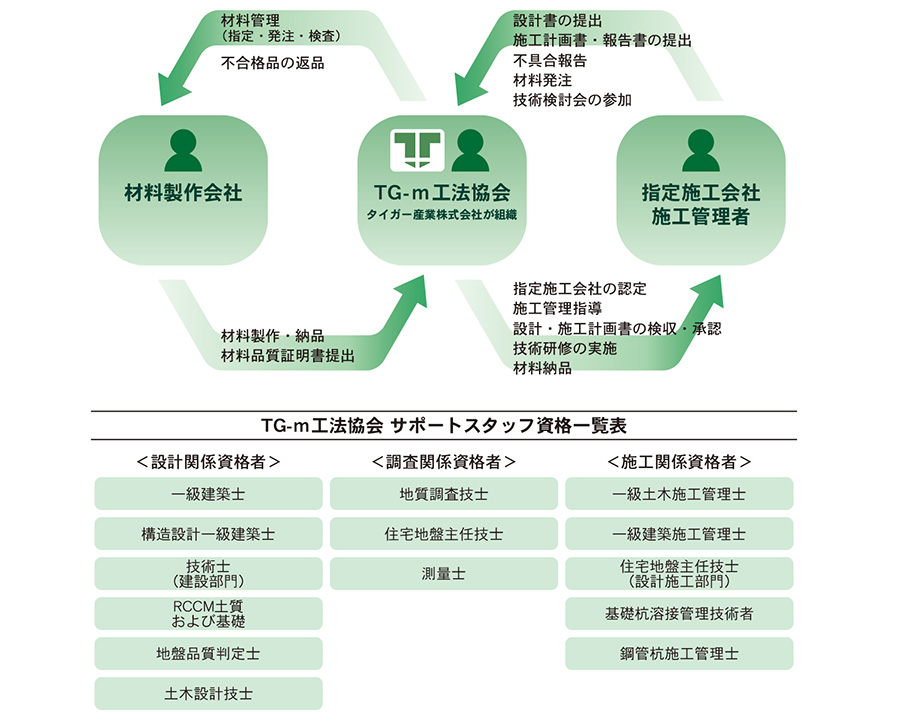

TG-m工法協会

運営組織・施工管理体制